L'osteria

Una volta c'erano le osterie, quelle che servivano solo vino, porchetta e al massimo qualche oliva. Si dava da bere e per il mangiare ci si arrangiava un po'. Era così verso fine dell'800, quando questa storia comincia, nel quartiere Esquilino di Roma. Da allora passano più di 100 anni e tante generazioni, tra aggiustamenti e cambi di rotta, come quando si unisce qualcosa di cucinato al vino e l'osteria diventa trattoria, uno di quei locali solidi, forti di una lunga tradizione familiare alle spalle. È ancora così quando entra in scena Agata. Lei, l'ultima dei 5 figli, secondo il padre è quella più è portata per la cucina, la spinge verso l'alberghiero, lei risponde sicura “questo lavoro non lo farò mai”. Perché vedeva i sacrifici della sua famiglia. Ma poi le cose vanno in un altro modo.

L'insegna

E nel 1974 Agata Parisella coniugata Caraccio trasforma ancora una volta quel posto a un passo dalla stazione Termini di Roma. E lo fa con la complicità di suo marito. “Abbiamo creato un locale a nostra immagine” come recita la targa che ora affianca l'insegna Hostaria: Agata e Romeo.

Agata Parisella e Romeo Caraccio

Agata Parisella e Romeo Caraccio

Gli anni degli studi e dei viaggi

Da lì in poi è una corsa continua “lavoravamo per 15 ore al giorno, dormivo con i libri di cucina accanto, usavamo ogni momento libero per andare a conoscere quel che c'era intorno: grandi tavole, cantine, produttori”. Lo dice con nostalgia e una sfumatura di rimpianto: “sono stata una mamma assente, ho lasciato da parte le mie passioni: la musica e la pittura, per seguire la cucina”. La ristorazione è così: ruba i giorni e le ore. Chiunque ci lavori lo sa bene. Sono anni forsennati. Spinto da Alberto Ciarla, Romeo – abbandonati ormai gli studi di medicina - diventa sommelier: “è il 1984, e Roma saranno stati neanche una decina. Con lui ci sono Cernilli e Camerucci della Trattoria Monti”. A quel punto sono segnati i binari su cui procede questa storia: Agata in cucina e Romeo alla guida di una cantina che diventerà una delle più importanti e premiate d'Italia. È l'epoca dei grandi viaggi “di qualsiasi vino e prodotto conoscevamo la persona che lo faceva, eravamo andati a vedere come lavorava”.

Idee pionieristiche

Conoscere personalmente ogni cosa è una delle coordinate del loro lavoro, per molti versi moderno e anticipatore. Per quell'idea di filiera corta, ma soprattutto certa, che li ha portati ad attraversare l'Italia e il mondo intero alla ricerca del giusto formaggio, di quel vino che andava a completare l'orizzonte enologico che aveva in mente Romeo. Per l'ossessione della materia prima, negli ultimi anni autoprodotta. Per l'apertura verso il panorama della ristorazione internazionale. Per la capacità di uscire dai confini del proprio locale aprendo una finestra verso il mondo esterno, dalle pagine di riviste, giornali, libri e persino in Tv, su Rai2, dove Agata avvicina, per tre anni, la cucina d'autore a un pubblico all'epoca ignaro di quel che si muove nelle grandi cucine. Infine per quel legame strettissimo ma non irrigidito con la tradizione che ricorda tante tavole di oggi. La cucina romana è uno dei fari di Agata, così come lo sono i prodotti tipici, ma non teme di confrontarsi con tecniche e suggestioni assorbite nei suoi viaggi e nel confronto con i grandi chef, non solo italiani; la Francia innanzitutto, e poi il Giappone. Senza considerare l'adesione anche qui pionieristica ai Jeunes Restaurateurs d’Europe, l'associazione internazionale che mette insieme chef-patron al motto di talento e passione, con cui ancora oggi condividono tanto.

Il baccalà

Il baccalà

La cucina

Così, con i due poli della tradizione romana e di una creatività mai eccessiva, sempre sostenuta da una buona tecnica, si compone una delle tavole romane che più hanno fatto scuola. Ci sono la classica minestra romana di broccoli e arzilla, “dovunque l'ho portata è piaciuta tantissimo”,e la variazione di baccalà, dove prodotto e perizia giocano un ruolo centrale e che apre a tante altre variazioni venute dopo. Quelli di Agata sono piatti che si mangiano da sempre ma che ora, con lei, cambiano molto: ne perfeziona la tecnica, li alleggerisce, cambia la presentazione. “Una volta quando si faceva la coda alla vaccinara c'era una cofana con le ossa, e si doveva mangiare con le mani” spiega “Io ho fatto una terrina di coda, più agevole da mangiare ed elegante. Gli ingredienti ci sono tutti: dal cacao, al sedano rapa”. Insieme ai classici romani, i piatti più creativi: “adoro le cappesante e i ricci, sono tra gli ingredienti che mi piacciono di più”. E poi i dolci, come il memorabile millefoglie, che ha marchiato con il suo nome.

Il millefoglie

Il millefoglie

Le altre cucine

Poi l'incontro col Giappone: “Lì ho dato tanto e ricevuto tanto, loro amano la nostra tavola e tutto ciò che è made in Italy, sono andata quattro volte per fare dei corsi di cucina italiana, ogni volta per un mese” racconta “e non ho mai mangiato le stesse cose. La cucina giapponese dopo quella italiana è la più buona: leggera, fresca, piena di gusto, con tanto pesce e tante verdure, ma richiede incredibile tecnica. È quella che più potrebbe somigliare alla nostra”. Sulle altre cucine tradizionali non ha dubbi, le inquadra in un attimo per esperienza diretta: da quella dell'Indonesia “con tutta quella frutta esotica”, alla thailandese “piccantissima”, dalle altre orientali “piene di spezie” all'americana, “è strana, c'è dentro la cucina di tutto il mondo”all'inglese, “soprattutto carne”. Ma per nessuna c'è la varietà che c'è in Italia “un patrimonio incredibile , in ogni regione” e aggiunge “neanche i francesi ce l'hanno, ma la loro immagine la curano tantissimo”. Invitando i giovani a non perdere questo tesoro.

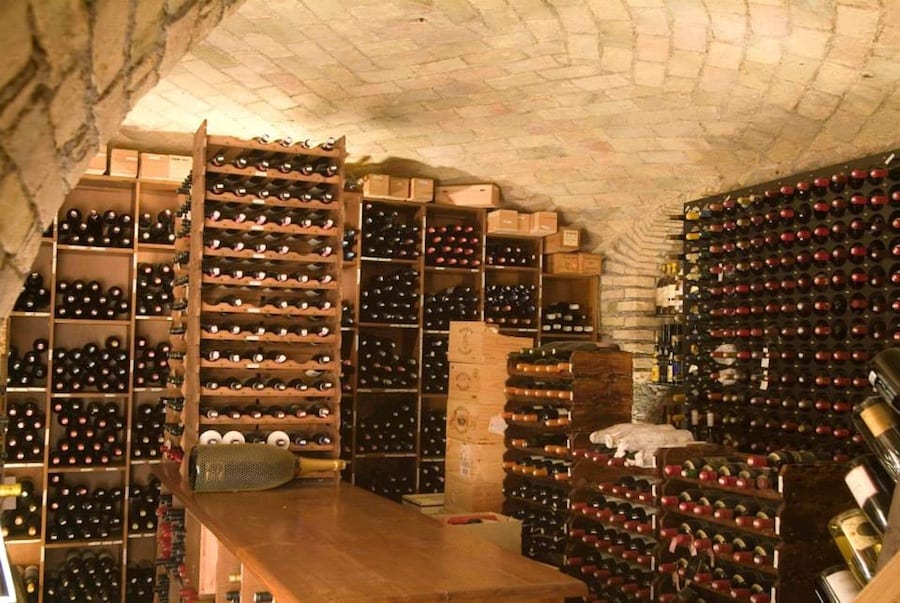

La cantina

La cantina

La cantina

Passano gli anni e arriva il momento di dare una veste nuova al locale di via Carlo Alberto. Nel restyling del '90 c'è posto per tutto, soprattutto per le passioni che hanno determinato in maniera così forte la coppia: ci sono i quadri di cui è appassionata Agata e le sue 150 teiere (ma altre 100 sono in campagna), che hanno trovato un'adeguata esposizione in un mobile creato appositamente. E poi ancora un'intuizione: aprire quello che fino allora era un locale di servizio, la cantina, e darle un ruolo centrale, “trovate le vecchie botti, abbiamo voluto che la cantina fosse a vista”. Quella cantina che oggi conta un migliaio di etichette “ma” dice ancora Agata “c'è stato un momento in cui era straordinaria: vini di tutto il mondo, i grandi italiani, certo, ma anche tante piccole aziende, dal buon rapporto qualità-prezzo, e produttori che ci mettevano il cuore e l'anima”. Un lavoro anche in questo caso anticipatore, “quando ad esempio Romeo ha portato la Falanghina a Roma non la conosceva nessuno”. Da qui passavano tutti: futuri creatori di guide, futuri grandi chef, futuri appassionati che allora muovevano i primi passi lasciandosi guidare dalla conoscenza di Romeo. “La maggior parte si lasciava consigliare” dice Agata “ma c'è sempre stato di tutto qui: i russi che stappano solo le cose più care in carta, o gli americani che ordinano seguendo le mode. Ma l'appassionato vero seguiva Romeo”. Lui arrivava con le sue scoperte, cose che nessuno conosceva e che aveva scovato chissà dove nel mondo, a pochi chilometri da Roma o in Australia. E andava ovunque perché l'imperativo di conoscere di persona ogni cosa era impossibile da arginare. “È sempre stato sicuro di quel che stava consigliando, e questa è stata la sua forza. Insieme a un grande palato e un grande olfatto”. Lo stesso di Maria Antonietta, la figlia maggiore, un passato nei maggiori ristoranti al mondo e un presente in un altro settore.

Le teiere

Le soddisfazioni non sono mancate: ha cucinato nelle cene ufficiali con i capi di stato di mezzo mondo e ha portato la cucina italiana, ma soprattutto la sua cucina, ovunque: “Giappone, America, Europa e tanti posti in cui andavo per cucinare e insegnare”. E poi le persone: “i clienti affezionati, i tanti stranieri che dopo un anno o due tornano, dicendoci dove erano seduti e cosa hanno mangiato. Abbiamo degli israeliani che vengono due volte l'anno, ogni volta ci portano dei sali del Mar Morto in regalo”. Poi i colleghi: “dopo due giorni di lezioni da Sadler lui ha messo in carta un mio dolce al limone, indicandolo con il mio nome” ma anche fuori Italia: “un ragazzo giapponese che ha lavorato qui, che ha rifatto tutti i nostri piatti nel suo ristorante di Kyoto”.

La sala

La sala

Un nuovo capitolo

Quello che non vi abbiamo detto ancora, è che il 22 ottobre è stato l'ultimo servizio. Ora quel che aspetta Agata e Romeo è un nuovo capitolo, lontano dalla città che pure gli ha regalato tante soddisfazioni. Il futuro sarà vicino Benevento, terra di Romeo, dove da qualche tempo i due hanno un'azienda agricola biologica con ulivi secolari, dove producono olio (Le Marsicane, da cultivar Ortice), frutta e le confetture che hanno già ingolosito gli ospiti del ristorante. L'idea, ora, è di andare lì, in quel casale. “Bisogna fare delle scelte ” e la scelta è chiudere l'attività; ammette “un po' nel mio cuore mi dispiace, ma io sarò sempre io e lui sarà sempre lui, sono passati gli anni ma non siamo così tanto vecchi ancora, abbiamo molte cose da fare”. Quindi, a tempo debito, inizierà il nuovo capitolo della vicenda di Agata e Romeo: l'azienda agricola, per prima cosa, poi cene monotematiche, serate di abbinamento cibo e vino, lezioni di cucina: “possiamo divertirci” dice “potrò scegliere cosa fare, mentre in quello che abbiamo fatto in questi 35 anni non si può scegliere: sei dalle 8 a mezzanotte con un ritmo frenetico. E anche se all'inizio so che questo mi mancherà, so anche che dopo farò cose che mi piaceranno. Dobbiamo chiudere oraper non arrivare a essere così stanchi da odiare questo lavoro”. Porteranno con loro le loro passioni: le teiere, la grandissima cantina, e più di 300 libri di cucina. Per Roma, la fine di un'epoca.

Agata e Romeo | Roma | via Carlo Alberto, 45 | tel. 06 4466115 | http://www.agataeromeo.it/

a cura di Antonella De Santis

foto prese dal profilo Facebook del ristorante