L’autoreferenzialità, il pensiero concentrato sui volumi, una promozione ancora standardizzata, l’idea di ottenere performance a breve termine, un «marketing di superficie» che rischia di non cogliere l’evoluzione della società. Ad Alessio Planeta questo modello di vino non piace proprio. L’enologo e amministratore delegato dell’omonima azienda siciliana lo spiega in questa intervista al settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso, con concetti che potrebbero apparire quelli di un astratto pensatore ma che, in realtà, hanno la forza di quelli di un lucido analista. In una delle fasi più delicate per le imprese vinicole, non solo italiane, è proprio uno sguardo olistico come il suo che può dare un contributo al cambiamento.

Il 16 giugno scorso, Planeta ha presentato il Manifesto di Noto, documento che riassume cosa significhi essere oggi produttori di vino. Lui che guarda ai no-low alcol in ascesa come segmento che potrebbe addirittura favorire territori del vino come la Sicilia. E che non perde mai di vista l’importanza di valorizzare il patrimonio vitivinicolo includendo arte, cultura, bellezza e relazione. E che, ragionando sul tema attualissimo del rischio sovrapproduzione, afferma: «Non va vista solo come un allarme, ma anche come un’opportunità per ripensare i modelli, riposizionare i prodotti, diversificare i mercati e riportare al centro il valore, non il semplice volume».

Planeta – vigneti Monte Cirami

Come giudica l’attuale mercato del vino in Italia, considerando il calo dei consumi, le difficoltà a smaltire gli stock e il rischio sovrapproduzione?

Intanto, sarebbe ora di smettere di misurare il vino in litri e iniziare a farlo in euro. Pensate se ad Armani si chiedesse quanti metri quadrati di stoffa ha venduto e dove, invece che il fatturato o altri indicatori economici rilevanti.

E come sta la Sicilia?

La Sicilia oggi è in una fase duplice: il turismo vive un momento molto positivo e la viticoltura sta attraversando un periodo complesso, segnato da due vendemmie scarse. Soffriamo, sì, ma continuiamo a lottare, con l’idea di un legame indissolubile tra vino, vigna e paesaggio. Da siciliano, sento il dovere di difendere la nostra viticoltura: da un lato, tra le più green in assoluto, dall’altro penalizzata nel confronto con modelli produttivi che vantano rese per ettaro anche tre volte superiori.

C’è un rimedio al problema?

Il mercato del vino, sempre più a denominazione, non è più un vaso comunicante. Pertanto, è opportuno non fare ragionamenti generici ma calarsi nelle singole zone, con azioni mirate. Forse, ragionando su un tetto massimo di produzione per ettaro, si riuscirebbe a leggere la realtà in modo più equilibrato. Il settore vitivinicolo, come ogni comparto maturo, è soggetto a cicli e cambiamenti, e richiede capacità di adattamento e visione strategica.

Quindi, questa sovrapproduzione…?

La sovrapproduzione non va vista solo come un allarme, ma anche come un’opportunità per ripensare i modelli, riposizionare i prodotti, diversificare i mercati e riportare al centro il valore, non il semplice volume.

E nella sua regione che succede?

In Sicilia, questo approccio è già realtà: la nostra forza sta nella biodiversità viticola, nella pluralità di territori e microclimi, nella capacità di produrre vini con stili differenti. Questo ci consente di rispondere a mercati diversi e di intercettare trend emergenti, anche attraverso progetti che integrano vino, ospitalità e cultura. È un modello che non corre dietro ai numeri, ma costruisce senso, qualità, sostenibilità e relazioni autentiche con territori e persone.

Cantina Ulmo – Planeta

Uno dei grandi sindacati italiani, l’Uiv, ha chiesto misure di blocco ai nuovi vigneti. L’Italia dovrebbe, quindi, orientarsi sulla qualità?

Vista dalla Sicilia, direi di sì, ma nell’ottica di una viticoltura-agricoltura che cerchi un equilibrio con l’ambiente e sia meno sotto pressione. Produrre meno, ma su superfici più ampie, significa prestare più attenzione al paesaggio e tutelare i sistemi agricoli e sociali. Detto così sembra semplice, ma nella pratica è tutt’altro che facile… un po’ come la vecchia storia del pollo diviso tra due persone (Trilussa, ndr). Lo stop temporaneo ai nuovi impianti viticoli così descritto a me pare poco efficace. Mi piacerebbe ragionare sull’obbligo di un rapporto vigneto-alberi e vigneto-biodiversità.

Come vede la possibilità degli estirpi?

Siamo europei. Estirpare da soli mi pare forse non risolutivo.

Vendere meno, meglio, ma con una promozione adeguata. E l’edizione 2025/26 del bando Ocm dovrebbe contenere delle semplificazioni…

Questa semplificazione proprio non la vedo e mi risulta che altri Paesi competitor abbiano meno vincoli burocratici. La promozione non è solo uno strumento commerciale: è una necessità culturale. Raccontare un vino significa raccontare il territorio da cui nasce, le persone che lo producono, il paesaggio, le scelte etiche, i gesti agricoli, le storie. Questo storytelling non è una costruzione artificiale, è esattamente ciò che il consumatore oggi cerca: autenticità, identità, senso.

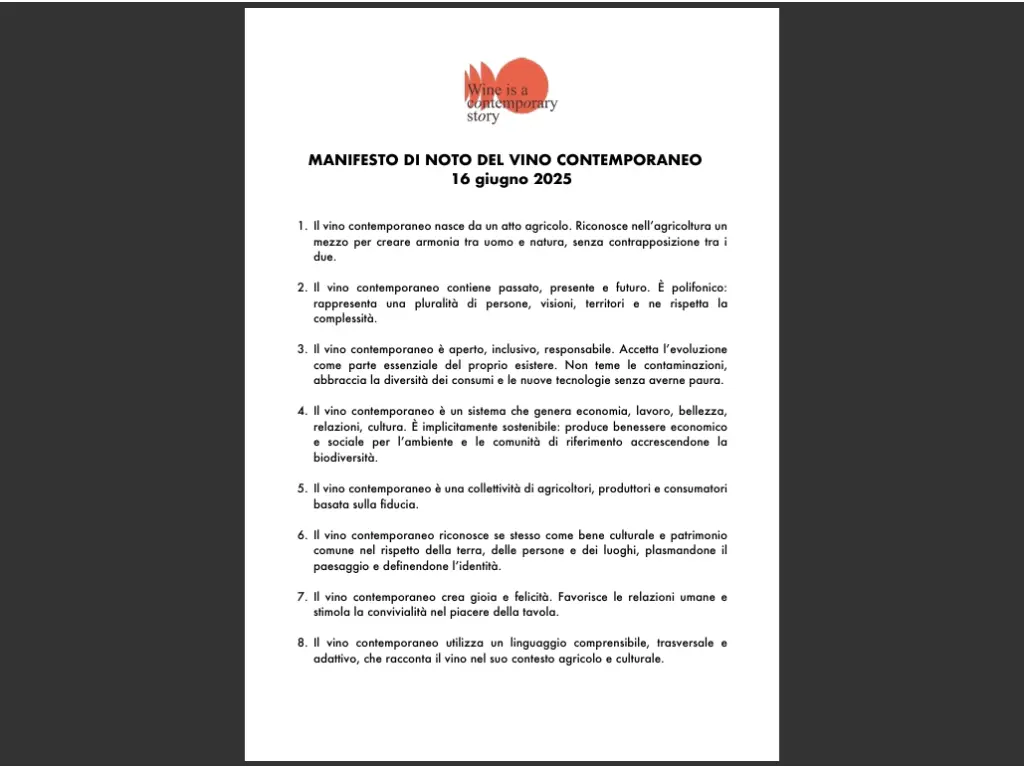

Gli otto punti del Manifesto di Noto 2025 – Planeta

Lo avete scritto nel vostro recente Manifesto di Noto.

Sì, è tra i concetti chiave. Abbiamo sottolineato come il vino sia un linguaggio, un’espressione viva di una comunità e del suo modo di abitare la terra. Per questo, una promozione meno standardizzata, ma più narrativa e relazionale è fondamentale non solo per rafforzare i mercati esistenti, ma per aprire nuove rotte.

A quali rotte sta pensando?

Corea del Sud, Sud-Est asiatico, India, Africa urbana o alle nuove generazioni di consumatori: sono mercati in cui il vino italiano ha ancora moltissimo da dire, se riesce a raccontarsi davvero, non solo a vendersi.

Con quali obiettivi?

L’obiettivo non è rincorrere la performance a breve termine, ma costruire una presenza solida e significativa, che valorizzi il nostro patrimonio vitivinicolo nella sua forma più completa: territorio, cultura, bellezza, relazione. In questo, la Sicilia ha un vantaggio naturale: è una narrazione potente in sé, che dobbiamo solo continuare a rendere visibile, leggibile, condivisa.

Il vino va comunicato. E in periodi difficili come questo arrivano richieste di ripensare il metodo. Come, a suo avviso, l’unione del vino ad arte e cultura può contribuire a un rilancio?

Il vino ha sempre avuto bisogno di essere raccontato, ma oggi, più che mai, ha bisogno di essere ascoltato. Questo significa spostare il focus dal marketing di superficie alla narrazione profonda, culturale, relazionale. È questo uno dei cuori pulsanti del Manifesto di Noto: di fronte a profonde trasformazioni economiche, sociali e ambientali, crediamo che l’incontro tra vino, arte e cultura possa offrire una chiave di lettura inedita e rigenerativa.

Ci può fare degli esempi?

Progetti come Costellazioni d’Arte, a Buonivini, e come Sciaranuova Festival, nella nostra tenuta sull’Etna, nascono proprio da questa necessità: trasformare i luoghi della produzione in spazi di visione e pensiero, dove la bellezza non è solo paesaggio, ma esperienza, relazione, possibilità. L’arte contemporanea, con la sua capacità di interrogare il presente, trova in questi luoghi rurali un terreno fertile di dialogo. E il vino diventa parte di un racconto più ampio sull’identità, sul senso del tempo, sul paesaggio come bene comune.

E la dimensione culturale?

Per quanto riguarda la cultura, il vino è per sua natura un oggetto culturale. Ma oggi più che mai vogliamo che sia anche un linguaggio, che connette persone, territori, memorie. L’intreccio con la cultura non è decorativo, è strutturale: ci aiuta a immaginare nuovi modi di abitare il presente, ci restituisce una funzione pubblica e sociale. In questo senso, l’arte e il teatro non sono elementi accessori, ma forme parallele di narrazione e presenza, capaci di dare corpo a ciò che spesso il vino, da solo, non riesce più a dire.

Cosa vuole essere, quindi, il Manifesto per le imprese del vino?

Il Manifesto di Noto nasce proprio da questa tensione: ripensare il vino come spazio di relazione, come atto culturale che include chi lo produce e chi lo vive, chi lo beve e chi lo racconta. È un invito a tutta la filiera a partecipare alla costruzione di una nuova consapevolezza, che non tema il cambiamento ma lo abiti, con responsabilità e creatività.

Recentemente, da Milano è arrivato anche un invito a svecchiare il vino. Che idea si è fatto?

Sì, sono d’accordo, ma a patto che svecchiare non significhi semplificare o uniformare. Il vino deve uscire da una narrazione autoreferenziale e ritrovare il contatto con la vita vera, coi linguaggi del presente, le persone reali che cercano non solo un prodotto ma un’esperienza, un gesto culturale, un atto di relazione. Svecchiare significa anche smontare i codici con cui il vino è stato raccontato finora: riti, tecnicismi, dogmi. Il vino non ha bisogno di essere mitizzato, ha bisogno di essere umanizzato.

Per esempio?

Per esempio, introdurre modalità nuove di fruizione e racconto, anche attraverso performance, residenze artistiche, festival teatrali è un modo per svecchiare non il vino in sé, ma il modo di pensarlo e di viverlo.

Qual è il primo passo?

Aprire la cantina al confronto tra discipline, linguaggi e generazioni, uscire dalla bolla autoreferenziale del settore e accettare che il vino parli lingue diverse, anche ironiche, leggere, dissacranti, è il primo passo per rinnovare profondamente il suo ruolo nella società. Infine, svecchiare significa anche riconoscere che il vino contemporaneo non ha una sola identità, ma molte: può convivere con i ready-to-drink, può incontrare la musica elettronica o la poesia, può essere prodotto da comunità agricole che fanno formazione o tutela della biodiversità. Non dobbiamo difenderlo dal tempo che cambia, dobbiamo lasciare che ci parli del tempo che cambia.

Ecco, a proposito di trend contemporanei, che sguardo ha sui vini no-low alcol?

Nell’incontro di Noto, abbiamo ribadito che il vino contemporaneo deve saper abitare il presente e accogliere le trasformazioni culturali e sociali in atto, senza irrigidirsi su posizioni identitarie o nostalgiche. I vini low alcol o no alcol non sono una moda passeggera, ma l’espressione di una società che evolve nei consumi, negli stili di vita, nel rapporto con il piacere e con la salute.

Che atteggiamento devono avere le aziende di fronte a questi prodotti?

I dati lo confermano: questi prodotti non sono destinati solo agli astemi, ma sempre più spesso vengono scelti da consumatori abituali di vino, che desiderano diversificare le occasioni di consumo, sperimentare, regolare l’alcol senza rinunciare all’esperienza. Il vino, per restare vitale, deve aprirsi a queste esigenze, bloccarne l’innovazione con ostacoli normativi o fiscali rischia di essere miope, servirebbe invece un approccio culturale e normativo fluido, capace di distinguere tra snaturamento e trasformazione.

La Sicilia è pronta per tutto questo?

Quanto alla Sicilia, noi crediamo che sia non solo pronta, ma in qualche modo favorita da questo cambiamento. La nostra è una terra di biodiversità, di sperimentazione enologica, di adattamento creativo. Qui l’idea di vino è già profondamente connessa al paesaggio, al clima, al racconto. La sfida sarà riuscire a declinare l’identità del vino siciliano anche in queste nuove versioni, mantenendo qualità, autenticità e legame con il territorio. Non si tratta di rinunciare a qualcosa, ma di aggiungere nuove possibilità di espressione. In fondo, anche questo è fare cultura: riconoscere i cambiamenti, accoglierli e trasformarli in valore.

Niente da mostrare

ResetNo results available

Reset© Gambero Rosso SPA 2025 – Tutti i diritti riservati

P.lva 06051141007

Codice SDI: RWB54P8

registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma

Modifica impostazioni cookie

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]

Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.

Made with love by

Programmatic Advertising Ltd

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.

Made with love by Programmatic Advertising Ltd