Cosa c’entra la casa di Francia degli Orléans con Horatio Nelson? O i Florio con gli Alliata? I loro destini, in qualche modo, si intrecciano in una Sicilia diventata uno dei più importanti centri enologici di fine Ottocento. Parola d’ordine: sperimentazione. Altro che isola dei vini da taglio! La produzione siciliana, figlia dell’Illuminismo, ha conquistato, senza complessi di inferiorità, le principali corti europee, spingendosi fino Oltreoceano.

A tracciarne le rotte e seguirne le vicende ci pensa lo scrittore Rosario Lentini nel libro “Sicilie del vino nell’800” (Palermo University Press) che mostra come l’Isola fu crocevia, non solo di civiltà, ma anche di varie culture enologiche.

Si parte, ovviamente da Marsala, dove il cosiddetto decennio inglese ha lasciato il segno, che nella fattispecie ha l’aspetto di un vino liquoroso simile al Porto e al Madeira tanto caro alle flotte britanniche. L’alternativa siciliana prende vita nella grande factory marsalese dei Woodhouse e all’estero – soprattutto a Malta – viene commercializzato come Sicily madeira (alla faccia dell’ufficio brevetti!). Tra i fornitori c’è anche un certo Horatio Nelson.

Ma attenzione, per pagare meno dazi (tema, a quanto pare, di moda anche prima di Trump), non veniva dichiarato come vino fortificato. Di pari passo a questo vino “conciato” nascono anche i bagli, spesso ex masserie o tonnare, modulate sulle diverse fasi di lavorazione e invecchiamento del vino. E furono diversi gli anglosassoni che si stabilirono a Marsala per produrre questo vino all’uso inglese. A inizio Novecento erano tre i produttori che si contendeva il primato della produzione di Marsala: i Woodhouse, gli Ingham-Whitaker e i Florio. Spoiler: tutti e tre, in poco tempo, finirono sotto un unico brand: la Cinzano. Ma questa è un’altra storia.

Torniamo ai Florio. Perché, se c’è qualcuno che meglio di chiunque altro incarna e può spiegare i cambiamenti del tempo, sono proprio loro: partiti in umili condizioni dalla Calabria e approdati a Palermo, divennero in pochi decenni una delle famiglie più ricche d’Europa. I veri Leoni di Sicilia (come recita il libro che ne racconta l’ascesa, a cui ne seguì il tracollo). Dalle tonnare al vino, dal tabacco al cotone, dallo zolfo alle compagnie di navigazione, non ci fu attività a cui restarono estranei e da cui non trassero laudi guadagni. Aver puntato anche sul business del Marsala è, quindi, indice di quello che il vino siciliano era diventato in quegli anni.

Vincenzo Florio

Almeno fino alla crisi vitivinicola, i cui contorni ci ricordano neanche troppo velatamente quelli del presente: l’arrivo della filossera (vedi alla voce cambiamenti climatici); la chiusura del rapporto con il mercato francese (oggi potrebbe essere quello statunitense che traballa sotto i colpi di Trump); le troppe tasse sulla gradazione alcolica (niente di troppo lontano dalla demonizzazione del vino da parte dell’Europa e dell’Oms e dalle conseguenti proposte di tassazione sull’alcol). In definitiva, troppi vigneti e pochi consumi (vi ricorda qualcosa?). Ma torniamo al passato.

Chi pensasse che la fortuna enologica della Sicilia ottocentesca sia legata solo agli inglesi si sbaglia di grosso. Se il Marsala è figlio della scuola anglosassone, un altro importante capitolo riguarda la scuola francese legata al duca d’Aumale (Henrì Eugéne, figlio di Luigi Filippo duca d’Orleans e Maria Amalia della dinastia borbonica).

Il “campo” di sperimentazione nella seconda metà dell’‘Ottocento fu il possedimento di Zucco (nel Palermitano) dove furono introdotti i più moderni metodi di lavorazione d’oltralpe. Un modo per apprendere dall’enologia francese, ma anche per competere con la stessa. Come riporta il libro di Lentini «All’Esposizione nazionale di Palermo del 1891-92, la Casa presentò esclusivamente il Vino Zucco, che, a quella data, era già diventato il raffinato e finissimo vino dorato, frutto di mescolanze di vini siculo-francesi».

Di fatto, l’azienda è stata un laboratorio francese impiantato in Sicilia. Una parentesi quasi fiabesca. «L’immagine delle vendemmie allo Zucco con la banda che accompagnava il lavoro delle vendemmiatrici, per alleviare la fatica e accentuare il carattere festoso dell’evento, sapeva di romanzo, ma era già storia. Con la morte del duca d’Aumale, si concluse la stagione aurea di una delle aziende agrarie e vitivinicole più moderne del panorama siciliano».

Enrico Alliata

Ma quella di Zucco, non fu un’esperienza isolata. Alle falde dell’Etna, il barone Felice Spilateri – inventore della formula dell’Etna Rosso – introdusse alcune varietà francesi: cabernet sauvignon, merlot, syrah e diversi tipi di pinot. Francia e Sicilia non erano mai stare così vicine.

Altro caso che fece scuola riguarda l’azienda dei duca di Salaparuta, a Casteldaccia, dove Edoardo Alliata si fece assistere dall’enologo e commerciante di Bordeaux Jean Lagarde. Lo stesso enologo rispondeva ad un articolo del Giornale di Sicilia non proprio gratificante sul suo vino, con un pezzo di sorprendente contemporaneità: «Mi affretto ad annunciare che tal vino è rigorosamente naturale (un termine che oggi ritorna spesso!; ndr), e che l’alcol che vi è proprio è quello stesso che si svolge spontaneamente durante il processo della fermentazione. La Fattoria di Casteldaccia non è un laboratorio industriale».

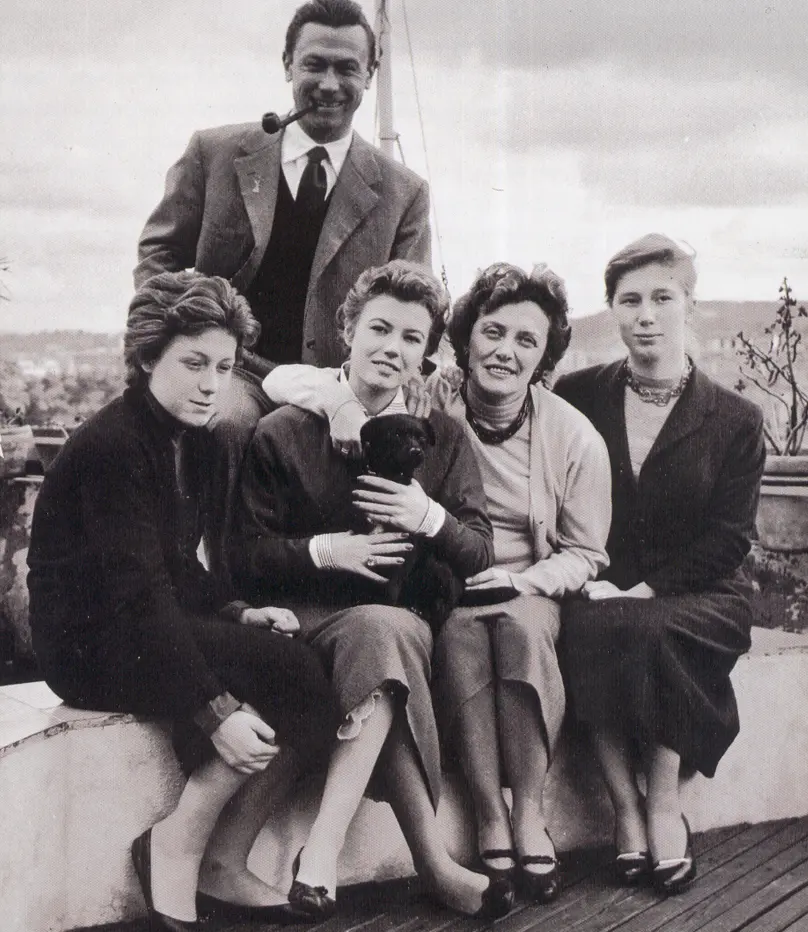

ritratto di famiglia con Topazia

Ebbe rapporti con la Francia (lavorò come apprendista in una casa vitivinicola di Sauternes) anche il discendente degli Alliata, Enrico, il cui sogno era quello di produrre e commercializzare un suo Champagne. Sogno che non si realizzò, ma il Duca poté consolarsi con gli ottimi risultati raggiunti dal suo Corvo e un Gran Spumante amabile e un Gran spumante brut riserva. Alla sua morta fu la figlia Topazia, enologa e maestra assaggiatrice di vino, ad occuparsi dell’azienda. Una grande esperienza umana in un momento – quello del secondo Dopoguerra – in cui le donne imprenditrici non era di certo la maggioranza, né in Sicilia, né nel resto d’Italia.

Piccola curiosità: a fine vendemmia le uve da Casteldaccia venivano trasportate nelle ampie cantine della villa Valguarnera, a Bagheria. Ovvero la villa che, ai giorni nostri, è stata set della serie Netflix Il Gattopardo. Eppure, nella Sicilia dei Salaparuta, dei Woodhouse, dei Florio c’è poco di gattopardesco. Nessun segno di disillusione nostalgica o cinica decadenza, piuttosto una visione strategica del futuro.

Alla frase del Principe di Salina “I siciliani non vorranno mai migliorare, perché si considerano già perfetti”, sembra fare da controcanto la storia di questa Sicilia operosa, fantasiosa e creativa. Un unicum storico? La vitalità della nuova viticoltura dell’Isola sembra suggerirci la risposta.

Niente da mostrare

Reset© Gambero Rosso SPA 2025 – Tutti i diritti riservati

P.lva 06051141007

Codice SDI: RWB54P8

registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma

Modifica impostazioni cookie

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]

Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.

Made with love by

Programmatic Advertising Ltd

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.

Made with love by Programmatic Advertising Ltd