L’anima sempre più bianchista del vino italiano è trainata dalle bollicine, coi territori che manifestano un forte interesse per la tipologia e con denominazioni e Consorzi di tutela che spingono per ampliare la gamma delle produzioni in chiave spumantistica. Il trend culturale improntato alla moderazione, l’invecchiamento delle fasce più anziane di consumatori, l’emergere di nuove abitudini (a partire dall’aperitivo) che hanno conquistato il gusto dei più giovani attratti dalla mixology, assieme alla spinta di giganti vitivinicoli del calibro del Prosecco (soprattutto Doc ma anche Docg) hanno contribuito a determinare nel corso dell’ultimo ventennio uno scenario che sta mutando la pelle dell’Italia, facendo delle bollicine la tipologia con maggiori tassi di crescita per produzione, consumi ed export.

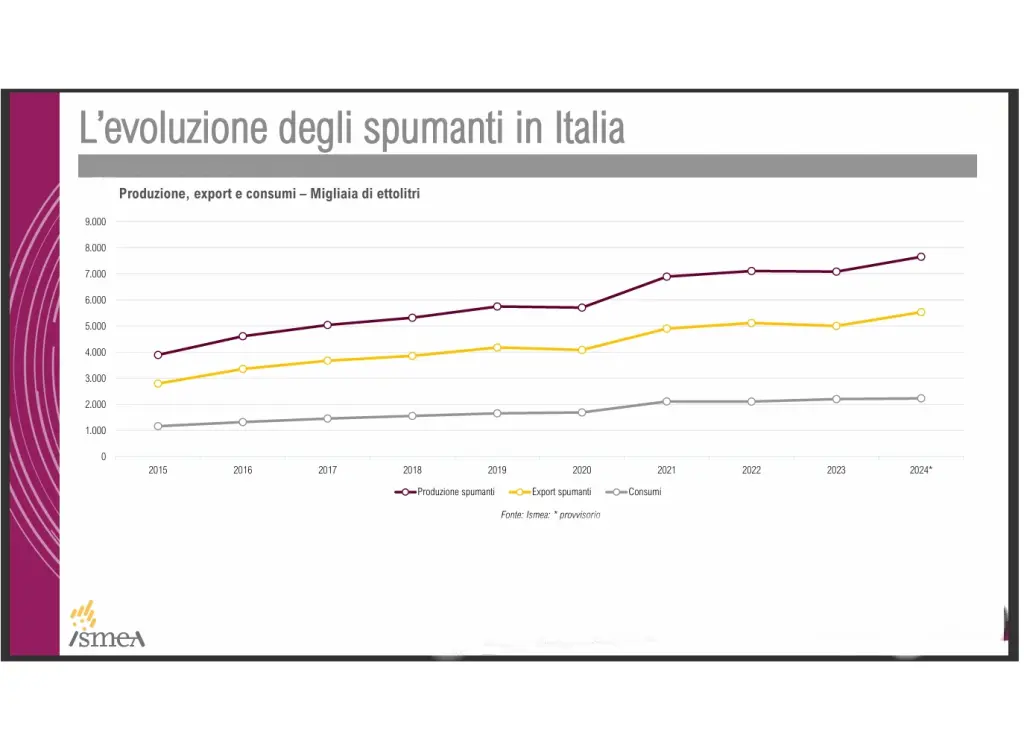

La produzione degli spumanti italiani è salita nel 2024, secondo dati Ismea su base Agea, a 7,6 milioni di ettolitri (si partiva dai 4 mln/hl del 2015). Volumi che oggi significano un peso del 17% su una produzione nazionale che, nello stesso anno, si è attestata sui 44 milioni di ettolitri. Non a caso in questi anni gli analisti hanno usato il termine fenomeno. Considerando solo i vini Dop, in base ai dati 2023, la spumantistica occupa numerosi posti nelle parti alte della classifica italiana, a partire dal vertice più alto. Il Prosecco Doc vale, infatti, il 27% delle quote a volume sul totale della produzione delle Dop italiane, seguito da Doc delle Venezie (quasi 10%), Montepulciano d’Abruzzo (4,2%), Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg (4,1%), Asti e Moscato d’Asti Docg (4%), Doc Sicilia (3,8%) e Chianti Docg (3,3 per cento).

La trasformazione italiana si può leggere attraverso l’evoluzione delle singole denominazioni. Se si guarda all’ultimo decennio, ma anche oltre, sono stati gli anni della nota crescita del Prosecco (che nel frattempo, nella versione Doc, ha lanciato la tipologia rosato spumante), ma anche di Asolo, Franciacorta, Alta Langa, Trentodoc. Attraverso i Consorzi, i produttori hanno mostrato forte interesse per queste tipologie, chiamando il Comitato vini del Masaf a modificare ripetutamente i disciplinari di produzione. L’ultima in ordine temporale quella della grande Igt Toscana (95 milioni di bottiglie), che intende strizzare l’occhio proprio alle bollicine (metodo classico e metodo Martinotti) per diversificare l’offerta dei prodotti. Ma anche il mondo del metodo classico italiano è in pieno fermento, con l’avvio di un vero e proprio nuovo corso.

Nel dettaglio, per citare degli esempi, il 2024 ha segnato il record produttivo di una denominazione in costante crescita da 15 anni, il Prosecco Doc, che ha toccato 660 milioni di bottiglie (+7% sul 2023). Sempre in Veneto, tra 2015 e 2023, la produzione dell’Asolo Prosecco Superiore Docg è passata da 5 milioni a 27,5 milioni di bottiglie. Dal 2020 in avanti, anche il Franciacorta Docg ha festeggiato volumi produttivi da record, navigando costantemente, da quasi un quinquennio, intorno a 19-20 milioni di bottiglie annue. Da segnalare anche il Trentodoc che, malgrado le difficoltà congiunturali del 2024, guarda all’obiettivo dei 15 milioni di pezzi. E senza dimenticare il costante incedere, in Piemonte, dell’Alta Langa Docg, a 3,2 milioni di bottiglie nel 2024, con un +10 per cento sull’anno precedente.

Seppure in un generale contesto di calo dei consumi (italiano e globale), la passione per le bollicine ha interessato anche altre aree italiane. In Lombardia, è appena partita la rivoluzione del Classese, metodo classico dell’Oltrepò Pavese (dove la spumantistica sul pinot nero vanta una grande tradizione), con il Consorzio che ha in mano un nuovo disciplinare per rilanciare la categoria. In Abruzzo, l’iniziativa legata al marchio collettivo Trabocco. In Emilia, la fusione di due enti di tutela e la nascita della Doc Emilia Romagna per la riorganizzazione e promozione congiunta della tipologia Pignoletto (fermo e spumante), tra i grandi emergenti nella grande distribuzione degli ultimi dieci anni, preceduta nel 2019 dall’iniziativa del Consorzio vini di Romagna col progetto Bolè. In Piemonte, l’esempio è il tentativo dell’Acqui Docg rosé, variante non dolce del Brachetto, e la recente introduzione dell’Asti rosé; in Sicilia, nel distretto della Doc Etna, che lentamente si sta convertendo alle uve bianche, è aumentata la gamma di etichette in chiave spumantistica basata sui vitigni autoctoni. E persino la Sardegna non ha resistito al fascino delle bollicine, sia con uve vermentino sia autoctone, col progetto Akinas (“uve”) per una ricerca sperimentale sulla spumantistica, curato da Sardegna Ricerche e Agris Sardegna e presentato al Vinitaly 2024.

vigneti Pignoletto Emilia Romagna

Tornando ai numeri. La spumantistica italiana ha trainato per anni i record dell’export di vino made in Italy. E nel 2024, come ha ricordato recentemente un’analisi dell’Osservatorio Uiv, si è materializzato lo storico sorpasso in volume sui vini rossi e sui bianchi. In base ai dati Istat, il gruppo degli spumanti italiani fuori confine ha registrato nell’ultimo decennio un trend crescente nelle quantità vendute all’estero rispetto a bianchi fermi e rossi fermi per i quali, nel lungo periodo, il segno è negativo. Tra 2015 e 2024, la spumantistica è passata da circa 2,7 milioni a circa 5,6 milioni di ettolitri esportati, rispetto alle tipologie bianche e rosse che sono scese poco al di sotto dei livelli di dieci anni fa, la prima intorno ai 7 milioni di ettolitri e la seconda intorno ai 9 milioni di ettolitri. Inoltre, nel solo 2024, gli spumanti hanno segnato incrementi esteri del 12% a volume e dell’8,9% a valore.

Produzione, export, consumi di spumanti in Italia – fonte Ismea

Spostando l’attenzione sui consumi della categoria in Italia, i dati Ismea dicono che dal milione di ettolitri di bollicine del 2015 si è arrivati nel 2024 a oltre 2 milioni di ettolitri. Una sete di bollicine che si rivela palese anche nel canale della Distribuzione moderna. Oltre al Prosecco Doc, leader delle classifiche di vendita anche nel 2024, i dati Circana dicono che lo scorso anno gli spumanti metodo classico di Trentino (Trentodoc) e Lombardia (Franciacorta e Oltrepò Pavese) si sono difesi bene con +3,8% in quantità e +6,2% in valore. Tutto questo a fronte di arretramenti per denominazioni storiche come Lambrusco, Chianti, Bonarda o Sangiovese.

A livello territoriale, la spinta è stata fornita dalla macro area vitivinicola del Nord-Est, che negli ultimi 25 anni ha concentrato su di sé e ha trainato la crescita del vigneto italiano, a fronte di un Centro-Sud che ha perso decisamente terreno. Il percorso di grandi denominazioni come le Dop Prosecco , ma anche del Pinot grigio delle Venezie, è stato determinante. Tra 2000 e 2023, per esempio, le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno registrato incrementi degli ettari vitati del 38% e del 53%, con aumenti di circa quasi il 30% ciascuna, in un periodo relativamente breve, tra 2015 e 2023.

Anche il patrimonio ampelografico italiano, vanto del made in Italy vitivinicolo, è stato rivoluzionato. Importanti vitigni rossi, nello stesso arco temporale, hanno nettamente perso terreno (sangiovese -30%, montepulciano -53%, merlot -39%, negroamaro -35%, nero d’Avola e barbera entrambi a -9%) a favore della progressione delle uve bianche, a partire da glera (triplicata da 12 a 38mila ettari) con crescite decise anche per chardonnay (+22%) e moscato bianco (+36 per cento).

A livello mondiale la musica suona allo stesso modo. Gli spumanti guidano lo spostamento del mercato internazionale verso il colore bianco. Nel quadro di una produzione mondiale che nel 2024 è stata particolarmente scarsa, con 221 milioni di ettolitri stimati dall’Oiv (l’organizzazione internazionale della vigna e del vino), la media della produzione di vino rosso tra 2019 e 2024 pesa per il 42% sui volumi complessivi ed è in calo di due punti rispetto al 44% del periodo 2014-2018. I rosati hanno guadagnato un punto, da 8 a 9% delle quote totali. E i vini bianchi, sostenuti dalla componente spumantistica, si confermano i più prodotti. Anzi, ampliano la forbice rispetto ai rossi, salendo dal 46% al 49 per cento. A inizio secolo, i rossi detenevano il 48% delle quote a volume contro il 46% dei bianchi. Lo storico sorpasso è avvenuto nel 2013. Oggi, quasi metà del vino prodotto al mondo è bianco. E, assieme al contributo di Australia, Stati Uniti e Sud Africa, buona parte di questo fenomeno è dovuta ai vini italiani e, manco a dirlo, alle bollicine.

Niente da mostrare

ResetNo results available

Reset© Gambero Rosso SPA 2025 – Tutti i diritti riservati

P.lva 06051141007

Codice SDI: RWB54P8

registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma

Modifica impostazioni cookie

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]

Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.

Made with love by

Programmatic Advertising Ltd

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.

Made with love by Programmatic Advertising Ltd