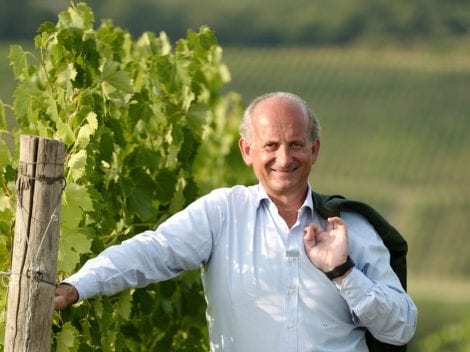

Chi lo conosce un po' sa che Dino Scanavino (all'anagrafe Secondo) da sempre preferisce l'azione alle chiacchiere. Da buon piemontese, nato a Calamandrana, comune dell'astigiano di cui è stato anche sindaco, il presidente della Cia-Confederazione italiana agricoltori è un pragmatico. Orgoglioso sostenitore della Barbera, e del Nizza Docg, preferisce osservare il settore partendo dalla base, da quei tre ettari che consentono a un'intera famiglia di andare avanti. E quando volge il suo sguardo più in su, a Bruxelles e dintorni, appare più che mai determinato: "L'agricoltura italiana ha delle peculiarità di cui l'Europa dovrà tenere conto". In questa intervista a Tre Bicchieri, Scanavino parte proprio dall'Europa, con un messaggio al neo commissario Phil Hogan: "Sappiamo bene che la nuova Commissione ha tra gli obiettivi il risparmio, ma Hogan deve capire personalmente, e lo invitiamo a farlo con noi, che l'agricoltura e la viticoltura mediterranee, rispetto alle grandi estensioni del centro e del nord Europa, hanno bisogno di una diversa considerazione e che la nostra viticoltura riveste anche un importante compito sociale".

A Bruxelles, in particolare, si discute della possibilità di commercializzare i diritti in portafoglio. Cosa vi preoccupa di più?

E' una partita ancora aperta. Se da un lato è certo che si possono esercitare i diritti di reimpianto in portafoglio fino al 2020, non è ancora sicuro che si possano vendere i diritti dopo il 31 dicembre 2015. Ne parlai al commissario Ciolos e ne ho discusso di recente in sede di Copa-Cogeca. La mancata possibilità di cederli e trasferirli dal 2016 sarebbe una perdita per la viticoltura italiana. Se un'azienda, per i motivi più diversi, non avrà la possibilità di esercitare quelli in portafoglio, si perderanno.

I limite dell'1% ai nuovi impianti appare in questo senso una barriera

Il vecchio sistema consentiva di monetizzare i diritti mantenendo inalterato il patrimonio viticolo. Con quello nuovo, non si agevola l'ingresso delle nuove imprese giovanili. Ecco perché continueremo a batterci chiedendo all'Ue un meccanismo di atterraggio più morbido.

La presidenza italiana al Consiglio Ue può influire?

E' un'opportunità e il ministro Martina lo ha ben presente, ma i tempi stringono. Il problema è molto serio e a questo se ne aggiunge un altro, altrettanto serio, che ha a che fare con la democrazia nella filiera.

Ovvero?

Si tratta del sistema d'autorizzazione all'ingresso in una denominazione che oggi conferisce un grande potere decisionale ai Consorzi di tutela. Faccio un esempio: in una riconversione aziendale, se coltivo Dolcetto e voglio passare al Nebbiolo dovrei avere l'ok del relativo Consorzio, il quale, pur essendo un ente di origine agricola, ha spesso una propensione a difendere degli interessi particolari. Invece, l'interesse di una Doc deve essere garantito con un'assunzione di responsabilità di un ente pubblico, come la Regione, su proposta del Consorzio e sentita la filiera. I regolamenti Ue su questo non si pronunciano. Quindi, la gestione delle nuove autorizzazioni potrebbe creare un meccanismo più restrittivo del precedente. Meccanismo che va integrato con l'apporto delle organizzazioni professionali e della filiera, altrimenti il risultato sarà quello di ingessare e rendere poco competitivo tutto il sistema.

La competitività è legata anche al saper spendere bene i fondi per la promozione. E le Regioni, ma non è una novità, non stanno brillando

In realtà la capacità di programmazione e di spesa nella promozione dell'export da parte degli enti pubblici è direttamente proporzionale alla capacità imprenditoriale che c'è nel sistema produttivo di quella regione. Chi non ha un sistema di aggregazione e di filiera legato a un valido tessuto industriale ha più difficoltà a spendere il denaro.

In cosa deve migliorare l'Italia del vino, per essere pronta a congiunture negative?

Riteniamo strategici i concetti di filiera e di interprofessione. L'Italia si caratterizza storicamente per il frazionamento della proprietà. Occorre trovare per i tanti piccoli produttori/conferitori delle forme di aggregazione (cooperative, Op, reti di impresa) con l'industria dell'imbottigliamento, per i vini destinati al grande consumo, attraverso forme di contratto che evitino le valutazioni quotidiane di mercato, ma siano legati a una programmazione. Se il viticoltore sceglie di coltivare Chardonnay piuttosto che Nero d'Avola lo deve fare perché c'è dietro una precisa indicazione delle tendenze di mercato. Ecco che la messa a sistema del percorso dal vivaista alla distribuzione è l'elemento che può dare serenità al mondo del vino. Una filiera efficiente produce valore aggiunto e in Italia ci sono molti esempi virtuosi.

Mondo del vino che è quantomeno rasserenato dall'attivazione del Registro dei controlli. Tuttavia, molte richieste avanzate nel Testo unico non hanno avuto lo stesso iter rapido.

Questo è uno dei vizi italiani. Aggiungo che il decreto Campo libero che contiene il Ruc prevede la dematerializzazione dei registri, ma in molte parti delle campagne italiane manca ancora la connessione internet a banda larga. Il risultato è che in queste zone non sarà possibile fare alcuna dematerializzazione e gli agricoltori stanno sostenendo dei costi aggiuntivi generati dall'inadempienza dello Stato.

Se le dico Expo cosa pensa?

È uno degli elementi che può favorire la costruzione di un sistema Italia in funzione di una migliore internazionalizzazione.

Non è che si corre il rischio di fare autogol?

Il rischio c'è, ma per evitarlo il sistema deve essere unito. Anche per questo la Ia sarà a Expo con uno spazio di 40 metri quadri nei 180 giorni. Ma attenzione a non sbilanciarsi troppo sull'estero: la competizione si deve fare anche sul mercato interno, perché ciò rafforza la nostra capacità di fare sistema coi consumatori. E questa condivisione non va fatta con le pacche sulle spalle, ma facendo capire loro che esiste un buon vino italiano e che nella bottiglia si ritrovano un po' di quei paesaggi spettacolari che l'Italia possiede e che il mondo ci invidia.

La Cia è una delle maggiori organizzazioni agricole italiane ed europee, con circa 900 mila iscritti, oltre 100 mila ad indirizzo vitivinicolo, in maggioranza conferitori. Sono oltre 2.700 le sedi, compresa una di rappresentanza a Bruxelles. Il suo presidente, Secondo Scanavino, 53 anni (sposato e con una figlia), è produttore di vino (10 mila bottiglie) e vivaista (circa 300 mila barbatelle). È stato eletto a febbraio 2014. Guarda ai giovani e da subito ha dichiarato guerra alla burocrazia: "Per vendere una bottiglia di vino nel rispetto delle normative" sottolinea "un produttore deve relazionarsi e produrre documenti per 20 enti diversi".

a cura di Gianluca Atzeni

Questo articolo è uscito sul nostroÂÂÂÂÂÂ settimanale Tre Bicchieri del 2 Ottobre 2014

Abbonati anche tu se sei interessato ai temi legali, istituzionali, economici attorno al vino. E' gratis, bastaÂÂÂÂÂÂ cliccare qui.

Intervista al presidente della Conferedazione italiana agricoltori. "L'agricoltura merita più attenzioni dall'Europa. Hogan venga da noi e si renda conto delle peculiarità italiane". Diritti di impianto: "La partita sui trasferimenti non è chiusa"

Intervista al presidente della Conferedazione italiana agricoltori. "L'agricoltura merita più attenzioni dall'Europa. Hogan venga da noi e si renda conto delle peculiarità italiane". Diritti di impianto: "La partita sui trasferimenti non è chiusa"