Il caratteristico borgo di Sant’Agata de’ Goti, il castello di Guardia Sanframonti, le vigne storiche di Solopaca, il profilo severo del massiccio del Taburno. Sono le immagini che restano nella memoria visitando il Sannio. Una zona che dista solo un’ora da Napoli, ma che svela un volto della Campania inatteso e sorprendente. Siamo lontani dal caos estroverso e variopinto del capoluogo partenopeo, qui tutto sembra ricordare le antiche origini del popolo sannita, orgoglioso e mai domo e un certo rigore austero, riservato e silenzioso, forse lascito della secolare dominazione Longobarda. Risiede in questa mescolanza di cultura e storia, di contaminazioni e dominazioni, il fascino segreto di un territorio che vale la pena di scoprire.

Vigneti del Sannio

Vigneti del Sannio

Il territorio

Il Sannio è una delle aree della Campania storicamente più vocate per la coltivazione della vite. Si trova nella zona nord orientale della Regione, in provincia di Benevento. La coltivazione della vite disegna tutto il paesaggio della valle Telesina, attraversata per la sua lunghezza dal fiume Calore. La valle ha un orientamento est-ovest ed è delimitata a sud dal rilievo del Monte Taburno e a nord dai monti del Matese, entrambe aree tutelate dalla presenza di Parchi Naturali Regionali. Fin dall’antichità la viticoltura si è sviluppata sui rilievi collinari che salgono dalla piana di Telese verso i versanti delle montagne: a sud nella zona di Solopaca e Sant’Agata de’ Goti e a nord verso Castelvenere e Guardia Sanframonti.

Nonostante la vicinanza del mare, il clima è fresco e continentale con notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. Il vento soffia in modo quasi costante, prevalentemente da ovest o da est, mentre le correnti fredde provenienti da nord sono frenate dei monti del Matese. Il versante della valle sale più dolcemente verso il Matese e in modo più aspro e ripido verso il Taburno. Le vigne di Solopaca si trovano in una posizione pedoclimatica molto particolare, sono esposte a nord-est e nord-ovest a un’altitudine di circa 200 metri; il sole arriva in tarda mattinata e durante il giorno ci sono oltre 15 °C di differenza di temperatura. I terreni sono prevalentemente di natura argilloso-calcarea, con presenza di silice e arenarie; nella parte pianeggiante i suoli sono soprattutto d’origine alluvionale, mentre salendo verso le pendici delle montagne, aumenta la presenza di scheletro e di sassi bianchi calcarei. Tuttavia non mancano zone in cui sono evidenti i segni di una primordiale attività vulcanica con affioramenti di banchi di tufo, come nelle aree Vitulanese, Telesina e Galdina.

Prima bottiglia di falanghina

Prima bottiglia di falanghina

Storia

Durante i primi secoli dell’Impero Romano, era dalla Campania che arrivavano nella Capitale i famosi vini Falerno, Faustiniano e Caleno. Una tradizione che si è poi tramandata nel corso dei secoli senza soluzione di continuità. Quando la fillossera è arrivata in Europa, il Sud Italia è stato investito con ritardo dalla calamità e tra il 1912 e il 1932, la Campania era la prima regione vitivinicola italiana. Nel periodo post fillossera, anche nel Sannio si è assistito a un rinnovamento completo degli impianti con l’introduzione di sangiovese, trebbiano toscano e malvasia di Candia aromatica; si sono così perse quasi del tutto antiche vigne di sommarello, piedirosso, sciascinoso, agostinella, cerreto, passolara di San Bartolomeo, olivella, carminiello, palombina e moscato di Baselice. Nel secondo dopoguerra, quando i viticoltori del Sannio portavano il frutto di un anno di lavoro al mercato dell’uva, i potenti commercianti partenopei li costringevano a svendere le uve per pochi soldi. Proprio per reagire a questo sfruttamento sono nate negli anni ’60 le prime Cantine Sociali, ancora oggi presenti sul territorio.

Vigneti del Taburno

Vigneti del Taburno

Le Cooperative e i piccoli produttori

Caratteristica del tessuto produttivo del Sannio è la presenza di Cantine Sociali o di piccoli produttori, mancano invece realtà imprenditoriali di grandi dimensioni. Le 4 cantine sociali gestiscono complessivamente circa il 40% delle vigne del Sannio e rappresentano gli elementi trainanti del territorio, sia a livello di capacità produttiva e commerciale, che di immagine. La Guardiense, fondata nel 1960, è composta da 1.000 soci e gestisce 1.500 ettari; la Cantina di Solopaca è nata nel 1966, raccoglie 600 soci per un totale di 1.300 ettari; la Cantina del Taburno è stata fondata nel 1972 ha 300 soci e 600 ettari; l’ultima nata è Vigne Sannite, che ha riunito la Cantina di Castelvenere e la Cooperativa Viticoltori Sanniti. Può contare su 300 soci con un patrimonio vitato di 500 ettari. Il resto dei viticoltori gestisce tenute di dimensioni medio-piccole, si tratta spesso ex soci delle Cantine Sociali, che negli ultimi decenni hanno deciso di imbottigliare in proprio i loro vini.

Vigne di Solopaca

Vigne di Solopaca

Il Sannio oggi

L’attuale scenario del Sannio si presenta con un vigneto di 10.000 ettari, 7.900 viticoltori, 100 aziende imbottigliatrici e 1.000 di ettolitri di produzione annua. Nell’area del Benevento si produce quasi il 50% di tutto il vino della regione Campania. Le denominazioni del territorio sono 4: Aglianico del Taburno, Falanghina del Sannio (con le sottozone di Guardia Sanframondi o Guardiolo, Sant’Agata dei Goti, Solopaca e Taburno), Sannio e Benevento IGT. Si tratta di una viticoltura di qualità, con vigne nelle zone collinari storicamente più vocate. Nonostante la presenza di luoghi famosi della viticoltura come Solopaca, Sant’Agata dei Goti e il Taburno, i vini del Sannio non sono conosciuti e apprezzati dal grande pubblico quanto meriterebbero. È un territorio dalle grandi potenzialità e l’attività delle Cantine Sociali, ormai orientato alla ricerca della qualità, potrebbe costituire il volano anche per i piccoli produttori, che non sempre hanno la forza commerciale per arrivare al palcoscenico nazionale.

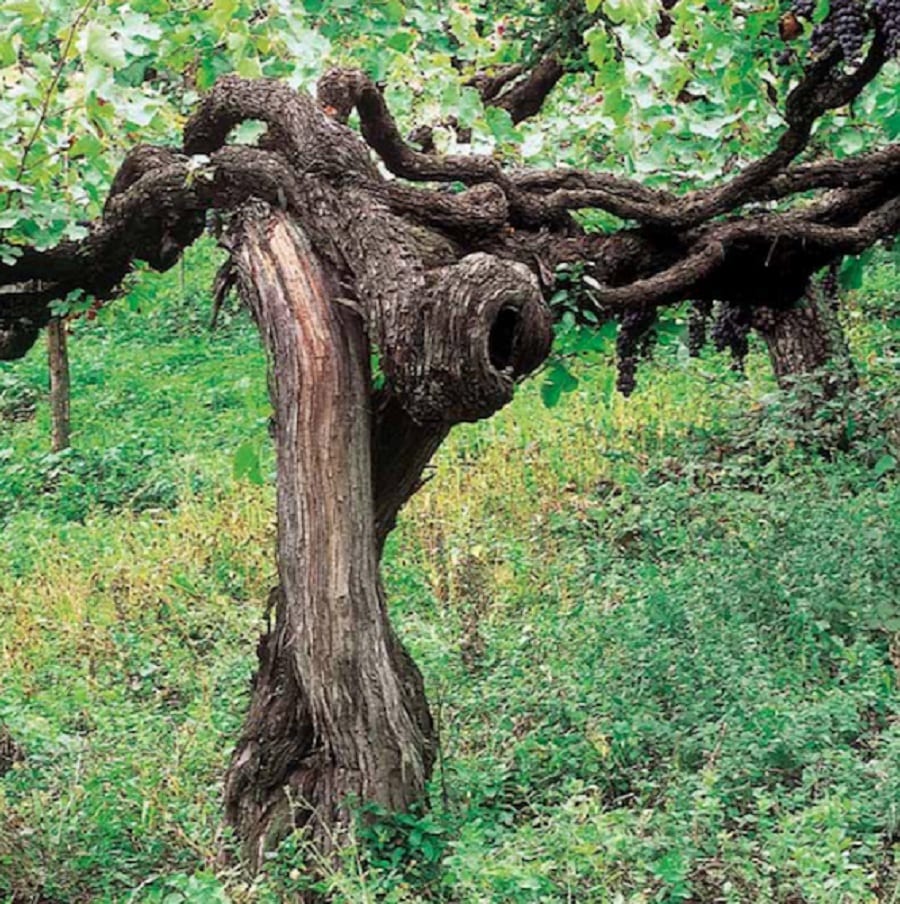

Vigna Bue Apis

Vigna Bue Apis

Vitigni e Vini

Ormai da diversi decenni il Sannio ha ritrovato la sua identità storica, privilegiando la coltivazione dei vitigni autoctoni. Il vigneto attuale è composto da: aglianico (28%), falanghina (12%), sangiovese e barbera (6%), malvasia di Candia aromatica (5%), 4% greco bianco (4%) e il restante 39% da altri vitigni. Nella zona classica di Solopaca e nel Taburno sono sopravvissute alcune vigne storiche, a pergola o tendone, che rappresentano un’importante memoria della cultura vitivinicola del territorio e ancora oggi producono uve di alta qualità. La vigna di aglianico Bue Apis è un vero monumento a cielo aperto alla vite. Piantata a raggiera, può vantare viti a piede franco di circa 200 anni, allevate con potature lunghe, che ricordano la natura di liana della vite. Oggi la vigna è gestita dalla Cantina del Taburno, che ogni anno commercializza circa 5.000 bottiglie dell’etichetta Aglianico del Taburno Bue Apis.

Falanghina

Falanghina

La Falanghina

È il vino simbolo del Sannio. A livello nazionale il 95% della falanghina è coltivata in Campania e 80% nel beneventano. Fino agli anni ’70 era vinificata in blend con altre uve e si deve a Leonardo Mustilli, recentemente scomparso, l’intuizione di valorizzarne le potenzialità. La prima bottiglia di Falanghina in purezza è uscita proprio dalle Cantine Mustilli nel 1979. Nel 2016 sono state prodotte 5.770.924 bottiglie di Falanghina del Sannio, con un +20% rispetto al 2015. È un vitigno molto duttile, che permette la produzione di vini fermi, spumanti, vendemmie tardive e passiti. Possiede anche un buon potenziale d’invecchiamento, con evoluzioni verso interessanti aromi terziari.

Le migliori etichette degustate:

Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti 2015 Vigna Segreta - Mustilli

Falanghina del Sannio 2016 Taburno - Nifo Sarrapochiello

Falanghina del Sannio Taburno 2016 - Fontanavecchia

Falanghina del Sannio 2016 Svelato - Terre Stregate

Falanghina del Sannio Senete 2016 - La Guardiense

Falanghina del Sannio 2016 Fois - Cautiero

Falanghina del Sannio 2015 Kydonia - Ca’Stelle

L’Aglianico del Taburno

L’aglianico è il vitigno a bacca rossa più coltivato nel Sannio. Da secoli è presente sui rilievi collinari alle pendici del Monte Taburno, dove ha trovato clima e terreni adatti per esprimersi su alti livelli qualitativi. Il biotipo storicamente più diffuso è l’aglianico amaro, e anche questa diversità clonale contribuisce a donare una personalità e un carattere diversi rispetto dall’aglianico di Taurasi o del Vùlture. È un vino dal profilo piuttosto austero, secco e profondo, con trama tannica importante, acidità viva e buona complessità aromatica. Un vino strutturato, che necessita di un buon periodo d’affinamento per raggiungere la piena maturità e la giusta armonia espressiva.

Le migliori etichette degustate:

Sannio Aglianico 2015 Pisus - Torre del Pagus

Sannio Aglianico 2015 - Aia dei Colombi

Sannio Aglianico 2014 Patre - Vigne di Malies

Sannio Aglianico 2013 Patre - Ca’Stelle

Aglianico del Taburno Furius 2014 - Votino

Aglianico del Taburno 2014 - Nifo Sarrapochiello

Aglianico del Taburno 2013 Arces - Torre dei Chiusi

Aglianico del Taburno 2012 - Fontanavecchia

Aglianico del Taburno 2010 - Torre del Pagus

Gli altri vitigni

Il panorama dei vitigni del Sannio è completato da alcuni autoctoni a bacca bianca, soprattutto fiano, coda di volpe e greco e da alcune uve importate più di recente. Il sangiovese è stato piantato abbondantemente nella zona di Solopaca e ancora oggi è utilizzato in blend con l’aglianico per la produzione del Sannio Rosso Doc. Un altro vitigno a bacca nera ampiamente diffuso è la barbera, che però non ha nulla a che vedere con quella piemontese. Pare sia stata introdotta in Campania in tempi recenti insieme ad altri vitigni cosiddetti “tintori” come primitivo e tintilia. Già negli anni '30 era vinificata in purezza ed era chiamata Barbera da ex emigranti tornati nel Sannio, che avevano conosciuto la Berbera piemontese negli USA e trovavano similitudini nel colore intenso. Oggi si stanno studiando i biotipi con analisi sul DNA per scoprire le origini e le parentele

Le migliori etichette degustate:

Sannio Greco 2016 - Fontanavecchia

Sannio Greco 2016 Aedo - Vigne di Malies

Sannio Fiano Bio 2016 - Nifo Sarrapochiello

Sannio Coda di Volpe Jenn’emois 2016 - Ciabrelli

Sannio Piedirosso 2015 Columbinum - Votino

Sannio Barbera 2013 Rapha’ el - Ciabrelli

Sannio Solopaca Classico Rosso 2013 - Cantina di Solopaca

Essentia - Vigne Sannite

Prospettive future

Il momento d’oro della falanghina è senza dubbio un’opportunità da fruttare. Il Consorzio dei Vini del Sannio sta lavorando per valorizzare sempre di più la produzione e far conoscere un territorio molto interessante anche da un punto di vista paesaggistico. Il prossimo passo dovrà essere lo sviluppo dell’enoturismo, con la creazione di strutture B&B, organizzazione di degustazioni e visite alle vigne. Il Sannio dista solo 60 chilometri dalla costa campana e offre molte attrattive, dai bellissimi paesaggi vitati, ai borghi storici come Sant’Agata dei Goti e Guardia Sanframonti, all’artigianato della ceramica di Cerreto Sannita ai vicini Parchi Naturali del Matese e del Taburno. Un itinerario che potrebbe diventare un’interessante strada del vino per molti turisti che transitano da Napoli.

a cura di Alessio Turazza